Relier les habitats naturels pour une planète en santé

Parcs Canada collabore avec divers partenaires pour relier les habitats naturels de diverses façons. Nous entretenons les corridors écologiques, les passages pour animaux sauvages, et supprimons les obstacles afin d’aider les animaux—et les gens—à prospérer.

De nombreux animaux ont besoin d’atteindre des habitats situés bien au-delà des limites des zones protégées pour survivre. Ils parcourent de longues distances pour trouver de la nourriture, un abri, des partenaires et pour élever leurs petits. Regardez cette vidéo pour en savoir plus :

Relier les habitats naturels pour une planète en santé

Transcription textuelle

[Des photos du parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, du lieu historique national de L’Anse aux Meadows et du parc urbain national de la Rouge apparaissent à l’écran.]

Vous reconnaissez ces endroits?

[Des gens font de la randonnée et du camping ensemble.]

for people to explore and enjoy, Nous pensons souvent à ces endroits comme des espaces sauvages à explorer et dont les gens peuvent profiter, mais ce sont aussi des lieux sûrs où la nature peut s’épanouir.

[Un troupeau de caribous broute et se détend au soleil dans un lieu légèrement couvert de neige. Un bison et un chien de prairie sont debout, côte-à-côte, dans la prairie.]

[Des gens marchent le long d’un sentier dans la forêt. Un épaulard fait surface et souffle de l’air par son évent.]

La protection des terres et des eaux naturelles comme celles-ci est un moyen essentiel de ralentir la perte de la biodiversité et d’atténuer les effets du changement climatique.

[Un oiseau chante, perché sur une quenouille qui danse dans le vent. Une ourse polaire et son ourson se tiennent près de l’eau.]

[Un membre du personnel de Parcs Canada utilise un outil pour prélever des échantillons de terre. Un autre employée est debout à proximité et prend note des données.]

Nous le savons et nous tentons d’en faire davantage.

[Vue aérienne d’employés de Parcs Canada qui terminent du travail sur le terrain. La caméra monte rapidement et révèle un vaste paysage de prairie qui entoure les employés.]

En fait, le Canada conserve déjà plus de deux millions de kilomètres carrés de ses aires marines et terrestres et nous tentons d’augmenter cette superficie aussi vite que possible.

[Un tableau apparaît, montrant que la superficie totale de terres et d’aires marines protégées a grandement augmenté depuis 1990.]

[Le tableau montre les augmentations prévues pour protéger les terres et les aires marines jusqu’en 2030.]

C’est une bonne nouvelle.

[Des gens marchent avec leur chien dans un parc. Deux personnes en kayak pagaient le long d’une côte escarpée.]

Mais la protection de plus de terres et d’eaux n’est qu’une des pièces du casse-tête.

[Une tortue marche lentement dans un espace vert vers une source d’eau. Un orignal se déplace dans une forêt pendant l’hiver.]

Pour que les lieux protégés soient pleinement efficaces pour conserver la nature, nous devons nous assurer que les espèces peuvent accéder en toute sécurité à ce dont elles ont besoin pour survivre.

[Un paysage illustré apparaît. Des plantes et des animaux apparaissent dans le paysage. Des aires protégées apparaissent dans le paysage. Certaines espèces se trouvent à l’intérieur des limites des aires protégées et d’autres, à l’extérieur de celles-ci.]

Et parfois ces choses se trouvent à l’extérieur des limites d’une zone protégée.

[Un jeune ours traverse une route en courant. Le logo de Parcs Canada apparaît au centre de l’écran et disparaît.]

Donc, que pouvons-nous faire?

[L’employée de Parcs Canada, Liz Nelson, s’adresse à la caméra.]

Je pense que quand j’ai commencé à travailler à Parcs, j’imaginais vraiment les limites comme une chose très concrète, comme une barrière…mais les espèces ne voient pas cette division.

[Insigne d’identification] Elizabeth Nelson, Ph. D. scientifique des écosystèmes, Parcs Canada

Voici Liz Nelson.

Elle est une experte de la planification de la conservation à Parcs Canada.

[Un graphique illustré montrant des plantes et des animaux apparaît à l’écran. Des flèches jaunes apparaissent, indiquant un déplacement. Des étiquettes apparaissent, indiquant que les animaux se déplacent pour « s’accoupler », « mettre bas », « trouver de la nourriture », « répandre des semences ».]

Et les espèces vont entrer et sortir du parc plusieurs fois au cours de leur vie, souvent plusieurs fois pendant la journée.

[Une image de deux caribous apparaît. Une étiquette apparaît, expliquant que les caribous sont au parc national du Gros-Morne.]

Prenez cet exemple.

[Deux caribous marchent dans un paysage herbeux.]

Les scientifiques à Ressources naturelles Canada ont suivi un troupeau de caribous au parc national du Gros-Morne pendant plus d’un an.

[Une carte illustrée apparaît. Un point commence à se déplacer à l’écran, allant et venant entre le parc national du Gros-Morne et le parc provincial de préservation de la voie navigable de la rivière Main situé à proximité.]

Vous pouvez voir que le caribou passe beaucoup de temps à se déplacer entre le parc national du Gros-Morne et un parc provincial à proximité.

Permettre ce type de déplacement libre est exactement ce que nous tentons de faire.

[Liz s’adresse à la caméra.]

Même quand nous planifions des aires protégées pour offrir ce refuge sûr pour les espèces et les écosystèmes qui nous tiennent à coeur, nous devons reconnaître que ces espèces et ces écosystèmes entrent et sortent constamment de ces espaces.

[Un troupeau de caribous marche dans un paysage enneigé.]

[Un grizzly et son ourson traversent une route. La caméra recule pour révéler une vallée montagneuse enneigée. Un insecte rampe le long d’une plante. Un renard traverse une route, s’arrête et regarde dans la caméra.]

Et nous voulons créer plus d’espaces parmi de plus vastes paysages pour vraiment leur donner la meilleure chance de survivre.

[Une rivière coule dans un paysage forestier automnal. Des moutons courent le long du flanc d’une montagne. Une rivière coule au cœur d’une forêt verte. Une linaigrette est agitée par le vent.]

L’idée que la connectivité est importante n’est pas nouvelle, soit dit en passant.

Les déplacements et les liens ont toujours été une partie intégrante des systèmes de connaissances autochtones.

[Un mouton est debout sur le flanc d’une montagne rocheuse. Une rivière coule dans un système de drainage construit par l’humain. Un saumon nage au fond d’une rivière. Deux chèvres marchent le long d’une route. Deux caribous se reposent dans un paysage couvert de neige.]

À part de permettre l’accès aux nécessités de base, la liberté de mouvement, à l’intérieur et à l’extérieur des zones protégées, est essentielle pour l’échange génétique entre les populations.

[Un oiseau marche le long d’une plage. Deux loups courent dans un champ. Un castor nage dans une rivière. Un mouton saute au-dessus d’une barrière routière.]

Cela donne aussi aux espèces l’espace pour se déplacer et s’adapter aux conditions climatiques changeantes, ce qui deviendra de plus en plus nécessaire.

Lorsque nous bloquons des liens, nous créons des problèmes pour les espèces et les écosystèmes.

[Un paysage illustré apparaît. Des obstacles communs commencent à apparaître sur la carte, comme des bateaux, une route, des terres agricoles et une grande clôture.]

La circulation maritime, les barrages, les routes, les terres agricoles et les clôtures sont tous des exemples d’obstacles qui gênent le mouvement des espèces et le flux des processus naturels.

[Un troupeau de caribous semble s’arrêter devant une barrière. Un lynx se cache dans l’ombre à l’orée d’une forêt.]

[Le paysage illustré réapparaît. Une vaste majorité du paysage disparaît, laissant de petites sections d’aires protégées. Des lignes commencent à se déplacer à l’intérieur des aires protégées, montrant qu’il est difficile pour les espèces de se déplacer entre les zones protégées.]

Quand nous construisons ces choses il ne nous reste que ces petits fragments de paysages naturels, isolant ainsi les espèces qui dépendent des déplacements pour survivre.

Donc concrètement, que pouvons-nous faire?

[Des voies apparaissent entre les aires protégées, représentant des déplacements libres.]

Notre but est de maintenir la connectivité des écosystèmes, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des aires protégées.

[Des oiseaux arctiques volent au-dessus de l’océan et un iceberg est visible en arrière-plan. Des voitures circulent rapidement sur une autoroute. Un passage routier inférieur apparaît, illustrant un exemple d’une façon dont les gens peuvent restaurer la connectivité. Des caribous courent dans un paysage enneigé.]

C’est impossible de revenir en arrière, mais nous pouvons restaurer les liens qui ont été perdus entre les habitats et maintenir ceux qui restent.

[Des exemples de structures bâties par l’humain qui améliorent la connectivité pour les espèces sont visibles à l’écran, notamment un passage routier inférieur, un sentier inférieur et une rampe sur le bord d’une route sur laquelle monte une salamandre.]

Et cette connectivité peut prendre toutes sortes de formes.

[Une photo d’un passage routier supérieur apparaît à l’écran. Un loup utilise un passage routier inférieur. Une tortue utilise un passage routier inférieur.]

À Parcs Canada, nous construisons des passages supérieurs et inférieurs qui aident les espèces à traverser la route en toute sécurité.

[Un hibou est assis au sol entouré de verdure. Une vue aérienne d’employés de Parcs Canada debout près d’un ruisseau.]

Nous restaurons la connectivité entre les aires protégées et d’autres habitats, en soutenant les corridors écologiques.

[Une rétrocaveuse nettoie des débris dans le lit d’un ruisseau. Une volée de tétras des armoises est debout dans un champ. Une clôture de barbelés apparaît, représentant un obstacle.]

Nous retirons l’infrastructure humaine qui limite les déplacement et les flux naturels comme des vieilles clôtures, deslignes électriques, et de vieux barrages.

[Un membre de la Nation haïda parle à des visiteurs à Gwaii Haanas. Un groupe de motoneigistes traverse une fissure dans la glace sur la côte nord de l’île de Baffin.]

Nous apprenons des détenteurs du savoir autochtone comment les liens culturels

et écologiques au paysage ne font qu’un.

[Des employés de Parcs Canada retirent des débris du lit d’un ruisseau. Un petit poisson nage au fond d’un ruisseau.]

Nous restaurons le cours de ruisseaux et les débits d’eau naturels pour les espèces en péril.

[Des employés de Parcs Canada et des partenaires discutent.]

Nous travaillons aussi avec des universités, des groupes de conservation et d’autres

gouvernements pour suivre les déplacements des espèces afin de prioriser de nouvelles zones

[Un employée de Parcs Canada insère une carte mémoire dans son ordinateur portable pour voir les images captées par une caméra de surveillance de la faune.]

à protéger et confirmer si des liens existants sont utilisés.

[Des vaches broutent dans un vaste champ agricole. Le paysage illustré apparaît à nouveau avec les lieux protégés reliés. Des étiquettes montrent des exemples de diverses personnes et organisations qui gèrent des aires protégées, dont des « refuges marins », « parcs nationaux », « provinciaux et territoriaux », « réserves nationales de faune », « autres mesures de conservation efficaces par zone », « aires marines nationales de conservation », « aires marines protégées », « aires protégées et de conservation autochtones ».]

Le territoire qui relie les espaces naturels est géré par de nombreuses personnes et organisations, ce qui signifie que

ce n’est pas possible pour un seul groupe de relever le défi de la connectivité seul.

[Les groupes mentionnés se déplacent pour former un cercle. Une toile se tisse entre eux, montrant que les groupes doivent travailler ensemble.]

Nous devons penser au-delà des limites et des frontières : municipales,

provinciales, fédérales et même continentales.

[Vue aérienne d’une rivière. Des employés de Parcs Canada et des partenaires travaillent ensemble pour déplacer une embarcation gonflable dans une rivière de montagne.]

Pour protéger la nature, elle doit être connectée, et nous devons travailler ensemble.

[Un employé de Parcs Canada marche dans une vaste prairie.]

Découvrez comment Parcs Canada relie les paysages pour la conversation en cliquant sur le lien à l’écran.

Un jeu de marelle difficile

Les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation du Canada abritent des espèces sauvages emblématiques, dont de nombreuses espèces en péril. Pourtant, les zones protégées, comme les parcs nationaux, ne sont pas reliées à d’autres zones naturelles. Les activités humaines, telles que le développement urbain, les routes et l’exploitation forestière, peuvent toutes se dérouler à proximité des parcs nationaux.

Cela conduit à l’isolement des populations de faune et de flore—coupées du paysage environnant.

De plus en plus d’espèces animales et végétales se retrouvent isolées sur des « îlots » d’habitats. Les déplacements entre les parcelles d’habitat—que ce soit sur terre, dans l’eau ou dans l’air—deviennent un jeu de marelle difficile pour la faune.

Connectivité écologique

Parcs Canada travaille avec des partenaires dans toute l’Amérique du Nord pour faciliter les déplacements de la faune entre les habitats. Ces actions favorisent la « connectivité écologique ». L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) définit la connectivité écologique comme « les mouvements sans entrave de la faune et de la flore et le flux des processus naturels qui soutiennent la vie sur Terre ». Le maintien de la connectivité—tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones protégées—est une stratégie globale pour enrayer la perte de la biodiversité.

Lorsque la faune prospère, nous prospérons aussi.

Les animaux sauvages sont toujours en mouvement pour accéder à ce dont ils ont besoin. Parcs Canada cherche des moyens de relier les zones protégées entre elles, et avec d’autres habitats essentiels, pour protéger la faune. Nous maintenons et protégeons les zones naturelles existantes, et améliorons la connectivité au sein des zones protégées. Nous travaillons avec les partenaires pour créer un réseau de zones protégées et conservées à la grandeur du pays.

-

Version texte

Un réseau écologique favorisant la conservation.

Une illustration montre un paysage de montagnes, de parcelles éparses de forêt mixte et de lacs sous un ciel bleu clair. Les montagnes sont à l'arrière-plan et se transforment en collines ondulées au milieu de l'image. Un grand lac s'étend dans le paysage, avec des lacs plus petits au premier plan. De petites villes sont dispersées dans le paysage. Une grande ville et des champs agricoles sont visibles au premier plan, entourés de lacs plus petits. Des parcelles de forêt, des montagnes et des lacs sont superposés à un motif en pointillés. Ces parcelles de terre et d'eau en pointillés représentent des aires protégées et de conservation. D'autres aires représentant des corridors écologiques sont représentées délimitées par une ligne pointillée. Ces corridors écologiques relient les aires protégées et de conservation.

Les corridors s'étendent entre les petites villes et autour d'elles, y compris certains champs agricoles. Ils traversent des zones terrestres et aquatiques. Un banc de poissons est visible dans la zone où une aire protégée et un corridor écologique se rejoignent dans le lac. De nombreux animaux sauvages sont également visibles dans les zones naturelles. La plupart des animaux sauvages sont représentés dans les corridors écologiques et les aires protégées et de conservation. On y voit des ours, des caribous, des chèvres de montagne, des loups, des hérons, des porcs-épics, des tortues, des cerfs et un renard. On peut également voir deux randonneurs empruntant l'un des corridors écologiques.

Comprendre les mouvements de la faune

Pour mieux protéger les habitats et favoriser la connectivité écologique, il faut d’abord savoir où se déplacent les animaux sauvages. Par exemple, Parcs Canada veut mieux comprendre les habitudes de déplacement et la connectivité des habitats du caribou des bois au parc national du Gros-Morne à Terre-Neuve. Le personnel de conservation a travaillé avec des partenaires pour collecter et analyser les données des colliers de repérage des caribous. À partir de ces données de déplacement, il a été démontré que la zone Main River Parkway constituait un habitat crucial pour le caribou. Cela a aidé la province à créer le parc provincial Main River Waterway, une zone située à l’extérieur de Gros-Morne. La restauration du caribou au Canada demeure une priorité pour Parcs Canada, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières des parcs.

Transcription textuelle

[Cette vidéo ne contient pas de paroles ]

[Pépiements d’oiseaux en arrière-plan]

Deux caribous illustrés, un adulte et un veau, sont debout dans un boisé. Une carte illustrée du Canada apparaît en arrière-plan, avec un point identifiant le parc national du Gros-Morne, à Terre-Neuve.

Une carte rapprochée montre ensuite les limites du parc national ainsi que les limites du parc provincial Main River Parkway, situé environ 20 km à l’extérieur du parc national du Gros-Morne.

Les habitudes de déplacement d’un caribou sur une période de 15 jours commencent à se dessiner.

Tout d’abord, les traces de caribou sont visibles dans la partie supérieure du parc national du Gros-Morne, avant de se déplacer vers l’est, à l’extérieur du parc, et éventuellement dans le Main River Parkway.

Le caribou se déplace ensuite à l’intérieur et à l’extérieur du parc provincial protégé avant de retourner vers l’ouest, au parc national du Gros-Morne, le 15e jour.

Les données sur les déplacements pour cette animation ont été généreusement fournies par Ressources naturelles Canada, la province de Terre-Neuve-et-Labrador et le ministère des Pêches, des Forêts et de l’Agriculture.

Transcription textuelle

[Tom] Bonjour, bienvenue au parc national du Gros-Morne.Je m’appelle Tom Knight.

Je suis biologiste à Parcs Canada.

Nous profitons d’un magnifique matin calme ici

au parc national du Gros-Morne...

…on se dirige dans le parc pour réaliser des travaux sur l’habitat du caribou.

Vous pouvez voir le magnifique paysage

qui fait partie du parc national du Gros-Morne dans les basses-terres.

Nous pouvons aussi voir dans ce paysage

qu’il y a des lignes électriques et des routes et la communauté.

Donc, si vous êtes un caribou, ce sont tous des éléments

qui font partie de votre paysage.

Ce projet se penche sur les répercussions cumulatives

de tout ce type de développement,

notamment le changement climatique

et d’autres choses qui se produisent dans le paysage,

comme la foresterie et l’agriculture.

De quelle façon ces choses ont-elles un impact

sur les déplacements du caribou dans le paysage?

Le caribou de Terre-Neuve est en fait considéré

comme une population unique génétiquement

et aussi en termes de comportement et autres.

Il est considéré comme une espèce préoccupante

en vertu de la Loi sur les espèces en péril,

ce qui signifie que

l’espèce n’est pas près de disparaître,

mais nous devons l’avoir à l’oeil

et planifier des choses comme l’habitat futur.

Il est possible de voir qu’il y a

plusieurs pistes, certaines de caribous et d’autres d’orignaux.

Le parc national du Gros-Morne et

tous les parcs nationaux en général,

offrent vraiment un habitat essentiel.

Pendant l’été,

ils se déplacent dans les collines où ils donnent naissance.

Mais ces basses-terres sont vraiment importantes,

particulièrement en hiver,

quand ils viennent et qu’ils peuvent creuser dans la neige,

et trouver la nourriture et la végétation dont ils ont besoin pour survivre.

Une grosse partie de notre projet

est de tenter de protéger le caribou en prédisant

où il croisera potentiellement des routes

et sera présent sur des axes routiers.

Nous pouvons faire des choses comme installer ces pancartes derrière moi.

Plus les automobilistes sont sensibilisés à ces questions,

plus ils peuvent être en sécurité

et plus le caribou peut être en sécurité.

Nous commençons à nous installer ici avec tout l’équipement.

Nous pouvons jeter un oeil ici et voir

ce que font Doug et Rory…

[Doug and Rory] Bonjour!

[Doug] Ce que nous tentons de faire est

de bien comprendre les

types d’habitats qu’utilise le caribou.

Une partie du travail est donc

de se déplacer sur le terrain et de recueillir

de l’information sur les types de couvertures du terrain.

Nous préparons le drone pour notre vol.

Cette caméra capte des images

comme celles que vous obtiendrez d’un satellite en haute altitude.

Cela nous permettra de caractériser

l’habitat utilisé par le caribou.

La caméra, que tient Rory, capte deux types d’images :

la première est une image régulière,

mais elle capte aussi de l’imagerie thermique,

laquelle nous espérons, pourra être utilisée pour détecter l’emplacement des animaux.

[Tom] Donc si vous passiez au-dessus d’un caribou,

il apparaîtrait comme une image thermique?

[Doug] Ouais, c’est ce que nous testons.

[Tom] Bon, Rory est prêt

à faire voler le drone.

Il décolle.

[Rory] Vous pouvez voir le drone voler selon un modèle de grille

au-dessus du secteur à l’étude.

[Tom] Ok. Donc, qu’est-ce qu’on regarde actuellement, Rory?

C’est intéressant.

[Rory] Nous observons ici à partir du drone

et nous voyons l’habitat du caribou.

Il y a une belle mosaïque de lichen

et de différents types de mousses.

Le lichen est une de leurs principales ressources alimentaires.

[Tom] Le bruit qu’on entend, est-ce que c’est

la prise de photos ou…

[Rory] C’est l’obturateur, oui.

[Tom] Ok.

[Rory] On peut même voir ici, sur le côté

qu’il y a des sentiers de caribous.

C’est encourageant de voir ces sentiers.

Ça veut dire que nous sommes au bon endroit.

[Tom] Oui. Oui, certainement.

Et vraiment, une grande partie du thème de ce projet,

l’idée de connectivité et

le caribou pouvant se déplacer dans le paysage en toute sécurité

d’un endroit à l’autre…

Nous sortons du marais ici,

tandis que le drone continue son travail.

Nous allons jeter un œil à certaines des plantes,

faire un gros plan.

Le lichen, le lichen blanc que vous voyez,

est un favori du caribou pendant l’hiver.

Vous pouvez voir que c’est un mélange de carex, de mousses et de beaucoup de belles couleurs.

La mousse de sphaigne prend souvent cette couleur rouge vif.

[Rory] On entend un signal sonore ce qui nous indique que le drone est

[Tom] Ok.

[Rory] le vol est terminé et il s’en vient vers

le point d'atterrissage.

[Tom] Nous avons eu quelques bons vols aujourd’hui.

C’est quelque chose qui nous aidera à cartographier

l’habitat du caribou dans toute la province,

d’un bout à l’autre de l’île de Terre-Neuve.

Oui, absolument.

Donc cette information

nous la rapporterons au labo et elle contribuera

à brosser le portrait du type d’habitat

utilisé par le caribou dans ce secteur.

Tout est mieux lorsqu’on travaille ensemble

Parcs Canada collabore avec de nombreux partenaires pour favoriser la connectivité écologique. Nous avons une longue histoire de partenariat avec Conservation de la nature Canada. Nous travaillons ensemble pour aider à maintenir les zones protégées et conservées connectées dans les sites prioritaires à travers le pays. La mise en commun de nos connaissances et de nos ressources permet d’améliorer considérablement la connectivité écologique.

Nous disposons tous de forces, de compétences, d’aptitudes et de relations uniques. Si nous les mettons en commun, nous pouvons vraiment accélérer la conservation.

L’un des moyens que nous utilisons ensemble pour promouvoir la connectivité écologique consiste à conserver les terres situées dans les corridors écologiques entourant les parcs nationaux.

Un corridor écologique est un outil utilisé dans le domaine de la conservation pour relier différentes zones protégées et conservées, souvent gérées par d’autres gouvernements, des organisations non gouvernementales et des propriétaires de terrains privés. En étudiant et en protégeant les corridors écologiques :

- le loup de l’Est et la tortue des bois, des espèces en péril, disposent d’itinéraires de plus en plus sûrs pour accéder à leur habitat vital à l’extérieur du parc national de la Mauricie au Québec

- l’orignal, le cerf, l’ours, le pékan, la martre d’Amérique et le lynx du Canada peuvent maintenant atteindre en toute sécurité des habitats clés au-delà du parc national de Forillon en empruntant le corridor écologique dans la péninsule de Forillon

Nous aidons également les propriétaires fonciers à protéger le Waterton Park Front en Alberta. La région constitue un habitat essentiel pour une faune abondante au-delà du parc national des Lacs-Waterton. Notre vision commune et l’engagement à long terme des éleveurs locaux ont permis de protéger plus de 100 km2 de ce joyau naturel.

Viser haut pour la nature

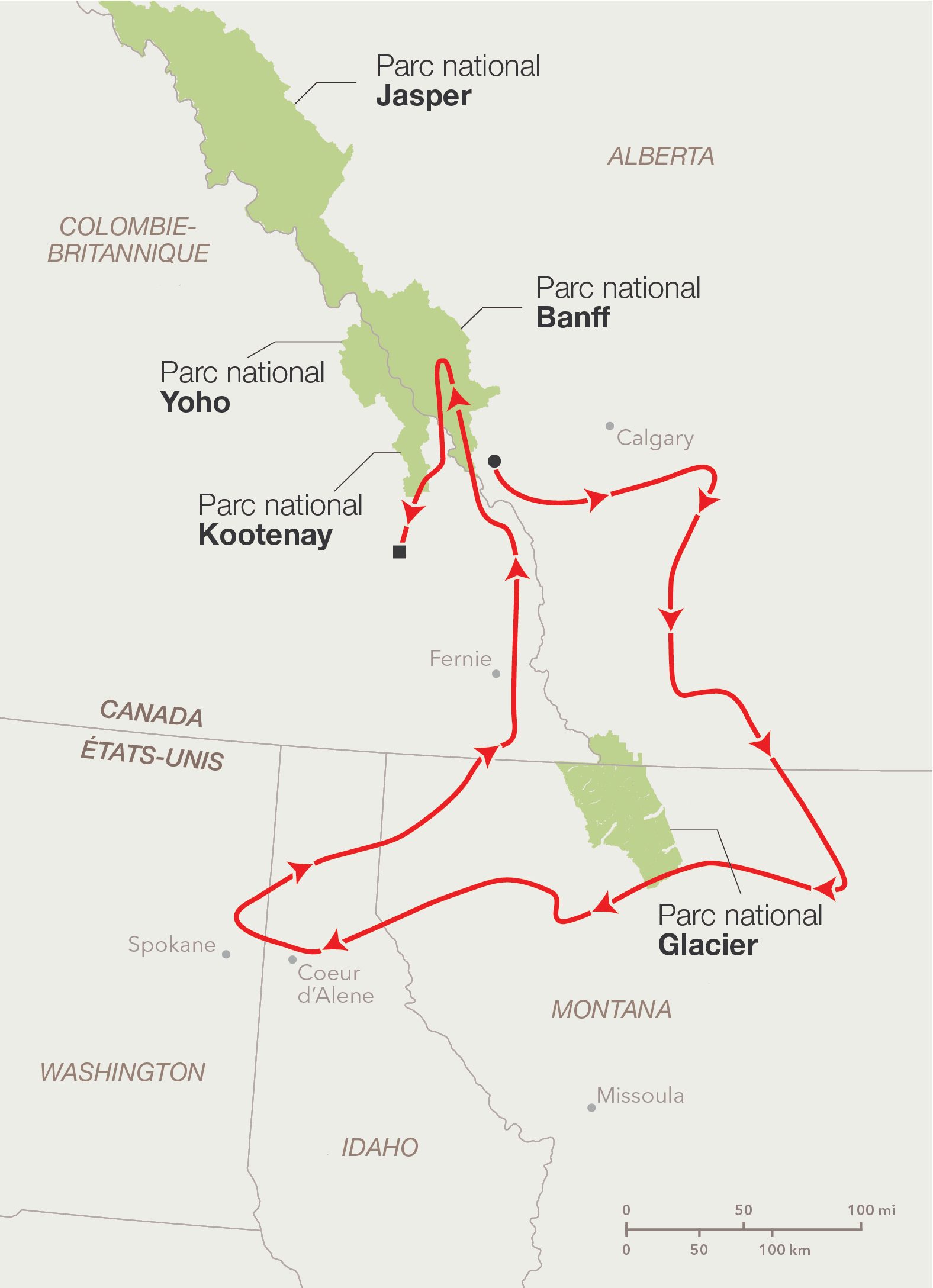

Parcs Canada soutient les corridors écologiques même au-delà des frontières du Canada. De nombreux animaux parcourent d’énormes distances pour trouver ce dont ils ont besoin pour survivre. En 1991, le voyage de Pluie, un loup muni d’un collier émetteur, a démontré l’ampleur de ce que nous devons prendre en compte lorsque nous travaillons à la conservation de la nature.

Pluie a voyagé pendant des années entre la frontière canado-américaine, couvrant une zone de 100 000 km2. C’est 15 fois la taille du parc national de Banff ou 10 fois celle du parc national de Yellowstone!

La grande odyssée de Pluie a inspiré l’initiative de conservation l’initiative de conservation Yellowstone to Yukon (Y2Y) (en anglais seulement). Cette initiative conjointe entre le Canada et les États-Unis vise à relier un vaste réseau de terres sauvages et à protéger les sources d’approvisionnement en eau. Parcs Canada gère plusieurs parcs nationaux dans cette région. Pourtant, ces parcs ne sont pas assez grands pour assurer la survie à long terme de la flore et de la faune telle que Pluie.

Les grands réseaux écologiques, comme celui qui a été rétabli grâce à l'initiative de conservation de Y2Y, peuvent aider la faune à s'adapter au changement climatique. En protégeant les écosystèmes sains et en supprimant les obstacles qui empêchent les espèces sauvages d'accéder à des zones mieux adaptées, ces réseaux constituent d'importantes solutions naturelles au changement climatique.

-

Version texte

Voici une carte du centre des États-Unis et du Canada montrant le parcours de Pluie, le loup..

L'itinéraire est indiqué par une ligne rouge avec des flèches pour désigner la direction du loup. La ligne commence à un point situé au sud du parc national Banff, en Alberta. Elle descend pour traverser la frontière américaine, puis fait une boucle vers l'ouest en passant par le Montana, l'Idaho et Washington.

Enfin, elle se dirige vers le nord-est, traverse de nouveau le Canada, et se termine à un point situé au sud du parc national Kootenay, en Colombie-Britannique.

-

Version texte

La rivière Saskatchewan Nord est un important système fluvial à lit de gravier dans la région de Yellowstone au Yukon. Elle prend sa source dans les glaciers des Rocheuses canadiennes et s’écoule vers l’est à partir de la ligne de partage des eaux pour se frayer un chemin à travers les Prairies et se déverser dans la baie d’Hudson. Les écosystèmes fluviaux à lit de gravier et les plaines d’inondation sont des habitats vitaux en Amérique du Nord. Des animaux tels que les cerfs, les élans, les caribous, les loups et les grizzlis dépendent de ces plaines d’inondation pour leur nourriture, leur habitat et leurs voies de migration. Ces rivières relient également les paysages pour les espèces terrestres et aquatiques—ce qui est crucial dans le contexte des changements climatique.

-

Version texte

Des représentants du Glacier National Park, aux États-Unis, et du parc national des Lacs-Waterton, au Canada, ont renouvelé leur relation transfrontalière afin de cogérer cette zone protégée unique. Ces deux parcs sont un modèle de coopération internationale. Désigné comme le premier parc international de la paix au monde en 1932, il symbolise l’amitié de longue date entre le Canada et les États-Unis. L’importance de ces parcs en tant que trésors naturels communs a été reconnue.

Y2Y aide la dernière région montagneuse de cette envergure demeurée intacte à rester naturelle et saine. En soutenant un réseau dynamique d’aires protégées et de corridors, Y2Y peut servir de modèle mondial pour la conservation de la nature.

Rétablir la connectivité culturelle

L’environnement naturel n’est pas le seul à être touché par la perte de connectivité écologique. Depuis des milliers d’années, les Mi’kmaw utilisent les bassins versants des rivières Mersey et Bear dans la région de Kespukwitk de Mi’kma’ki (en Nouvelle-Écosse) pour se déplacer, chasser et vivre. Ces deux bassins versants constituaient une voie de communication importante entre l’océan Atlantique et la baie de Fundy. Il s’agit également d’un point chaud de la biodiversité, avec de nombreuses espèces en péril et des espèces ayant une importance culturelle.

Au fil du temps, des barrages forestiers et des barrages hydroélectriques ont été construits sur le cours inférieur de la rivière Mersey, entraînant l'interruption du passage du poisson et l'inondation de vastes zones. Cela a considérablement modifié la connectivité écologique et culturelle naturelle de la région. Les Mi’kmaw locaux ont perdu d’importants territoires de pêche et de chasse. De nombreux sites culturels importants (zones de rassemblement, cimetières, routes de portage et barrages à anguilles) ont également été détruits par les inondations.

Le parc national et lieu historique national Kejimkujik se trouve au cœur du corridor de conservation de Kespukwitk et du lieu prioritaire de Kespukwitk (en anglais seulement)—un lieu prioritaire déterminé par Environnement et Changement climatique Canada qui vise à conserver les espèces en péril dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Parcs Canada a collaboré avec les communautés autochtones locales (Première Nation Acadia et Première Nation Bear River) et la Confederacy of Mainland Mi’kmaq en utilisant une approche de vision à deux perspectives (c’est-à-dire une alliance entre le savoir autochtone et la science occidentale) pour créer une carte historique qui met en évidence les principales zones à protéger dans le corridor de conservation de Kespukwitk.

L’objectif est de déterminer les zones clés du corridor de conservation de Kespukwitk qui peuvent être protégées afin d’améliorer la connectivité écologique entre les terres et les eaux et de restaurer la connectivité culturelle pour le peuple Mi’kmaw.

Rendre les routes plus sûres pour la faune

Les routes et les chemins de fer acheminent des fournitures vitales et nous relient à notre famille, à nos amis et à des lieux qui nous sont chers. Cependant, les routes sont la principale cause de mortalité de la faune dans les parcs nationaux du Canada. Ils entravent également la connectivité écologique.

C’est pourquoi, depuis plus de 40 ans, Parcs Canada s’efforce de rétablir la connectivité entre les habitats et de sauver la vie des espèces sauvages. Avec l'aide de partenaires, nos équipes d'actifs bâtis conçoivent et construisent des passages supérieurs, des passages inférieurs et des écopassages qui contribuent à assurer la sécurité de la faune—et des personnes.

.jpg)

Nous soutenons également nos partenaires dans la construction de passages pour la faune afin de rétablir la connectivité. En septembre 2023, Parcs Canada et l’initiative de conservation Y2Y ont accueilli conjointement un groupe de délégués des États-Unis et du Canada. Ils sont venus au parc national Banff pour partager leurs connaissances et tirer parti des dizaines d’années d’expérience que nous avons acquises en rendant les routes plus sûres pour la faune.

Banff est un laboratoire d’apprentissage pour l’amélioration de la connectivité terrestre et aquatique à l’aide de l’infrastructure. Nous faisons cela depuis si longtemps et avons essayé beaucoup de choses différentes.

-

Version texte

En août 2023, le gouvernement du Canada a annoncé une contribution de plus de 1,9 million de dollars pour soutenir la connectivité écologique dans le sud-est de la Colombie-Britannique et le sud-ouest de l’Alberta. Les fonds permettront d’améliorer les déplacements de la faune sur l’autoroute 3 en soutenant des projets d’infrastructure, de communication, de recherche et d’engagement des populations autochtones. Le financement du Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada permettra de minimiser les répercussions de l’autoroute 3 sur la faune de la région en réduisant les collisions et en reliant les habitats fragmentés par l’autoroute. Ce projet joue un rôle clé dans la connexion des populations fauniques d’est en ouest au-dessus des Montagnes Rocheuses, du nord au sud à travers le Canada et les États-Unis, et entre les vastes aires protégées du parc international de la Paix Waterton-Glacier et du parc national Banff.

Tremplins pour l’habitat

La faune terrestre n'est pas la seule à dépendre de la connectivité des habitats. Chaque printemps et chaque été, un relais de papillons monarques migre du Mexique vers le Canada. La prairie qui entoure les ruines du lieu historique national du Fort St. Joseph, en Ontario, offre aux monarques en voie de disparition un endroit où se reposer et se nourrir de fleurs sauvages indigènes, comme l'asclépiade commune. À l'automne, ces papillons donnent naissance à une cohorte spéciale de monarques. Cette génération de papillons monarques, qui vit plus longtemps, migre ensuite sur plus de 3 000 km vers le Mexique pour recommencer le processus. Le personnel chargé de la conservation s'efforce de protéger la prairie du Fort St. Joseph—qui constitue une étape importante de ce voyage épique.

Suivre le courant

Comme sur terre, il est également important de maintenir la connectivité dans les écosystèmes aquatiques. En 1941, le barrage de Minnewanka a été construit sur la rivière Cascade en Alberta. Lorsque le débit de la rivière, autrefois puissant, s’est réduit à un simple ruisseau, l’omble à tête plate et la truite fardée versant de l’ouest, menacés d’extinction, ont disparu.

Le personnel du parc national Banff et ses partenaires ont commencé la remise en état du ruisseau Cascade en 2010. En réparant 9 km de cours d’eau, ils ont rétabli le flux naturel et la connectivité en aval. Des bénévoles se sont rassemblés pour aider à restaurer la végétation riveraine le long du ruisseau Cascade en 2022. Le ruisseau est destiné à devenir un refuge pour l’omble à tête plate et la truite fardée versant de l’ouest.

Ouvrir la voie

Se débarrasser du désordre peut être une action thérapeutique. Il peut également aider la faune à se rétablir, s’il fait obstacle à un habitat sain. C’est le cas pour les tétras des armoises dans le Parc national des Prairies en Saskatchewan. Cet oiseau en voie de disparition est menacé par des structures telles que les lignes électriques aériennes et les clôtures. Ils constituent des perchoirs pratiques pour les hiboux et les faucons qui chassent les tétras. Les clôtures peuvent également être une source directe de mortalité pour les tétras, qui se heurtent parfois contre elles.

Pour remédier à la situation, Parcs Canada s’est associé à SaskPower pour enlever les poteaux de service en surface et enterrer près de 13 km de lignes électriques. Le personnel chargé de la conservation a enlevé plus de 75 km de clôtures et marqué plus de 174 km de clôtures afin de les rendre plus visibles pour les oiseaux. Grâce à ce travail, les menaces en lien avec les prédateurs et avec les collisions ont été réduites.

Le personnel de conservation a également nettoyé la toundra dans le parc national Qausuittuq au Nunavut. Le caribou est une source vitale de nourriture, de vêtements et d’outils pour les Inuits locaux. Pourtant, la prospection pétrolière et gazière des années 1970 et 1980 a laissé à l’île de Bathurst un héritage de déchets industriels. Lors de la création du parc, Parcs Canada et les Inuits de la région ont relevé un point important : les déchets obstruaient l’habitat naturel du caribou de Peary, une espèce en voie de disparition. Après de nombreuses années de nettoyage, la terre a été rétablie et est devenue plus utilisable pour les caribous et les Inuits locaux. Ce travail a contribué à la survie des caribous dont dépendent les Inuits de la région.

Demeurer connecté

La connectivité écologique est essentielle pour une planète en bonne santé! La faune prospère lorsqu’elle peut accéder en toute sécurité aux habitats et aux populations voisines. Les processus naturels, comme le mouvement de l’eau, ont besoin de chemins clairs pour s’écouler. Le bien-être de la population canadienne dépend d’un environnement sain et diversifié. Il n’est pas étonnant que la connectivité écologique soit une priorité mondiale pour la santé de notre planète!

Alors, comment pouvez-vous contribuer à garder la faune connectée?

- Plantez des jardins de pollinisateurs indigènes, comme l’asclépiade commune, afin de fournir un habitat aux papillons monarques

- Si vous pouvez le faire en toute sécurité, conservez des parties de votre propriété en zones naturelles et acceptez que certains animaux sauvages se déplacent à travers votre propriété

- Créez des zones tampons naturelles le long des cours d’eau, des lacs et des champs pour la faune et la flore

- Soutenez la conservation des terres et des eaux qui donnent aux animaux sauvages plus d’espace pour se déplacer

- Surveillez les animaux sauvages qui traversent les routes dans les zones naturelles et, si vous pouvez le faire en toute sécurité, aidez les espèces qui en ont besoin à traverser les routes (les tortues doivent toujours être déplacées vers le côté de la route vers lequel elles se dirigeaient)

La nature dans votre boîte de réception

Recevez nos derniers articles sur la nature et la science, des conseils de voyage et bien plus encore.

- Date de modification :