Prendre soin de la terre : Parcs Canada s’affaire à contrer les espèces exotiques envahissantes

Parcs Canada collabore avec de nombreux groupes pour protéger les écosystèmes et les espèces sauvages menacées contre les espèces exotiques envahissantes (EEE). Ensemble, nous utilisons des techniques de pointe pour les prévenir et les contrôler. Nous restaurons également les zones endommagées par les EEE et aidons les espèces indigènes à se rétablir. Et vous aussi, pouvez aider.

L’amour de la biodiversité indigène

Parcs Canada protège certains des endroits les plus précieux du pays. Qu’il s’agisse de forêts anciennes, de prairies ou d’écosystèmes de montagne—ces zones protégées abritent une incroyable diversité d’espèces sauvages indigènes. Pourtant, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes a des répercussions sur ces lieux qui nous sont chers.

Espèces exotiques envahissantes

Les espèces exotiques envahissantes sont des insectes, des plantes, des animaux, et des champignons qui ont été introduits dans des zones situées en dehors de leur aire de répartition naturelle par les activités humaines, que ce soit par accident ou de manière délibérée. Les EEE sont présentes tant dans les écosystèmes terrestres que dans les écosystèmes aquatiques. Elles constituent la deuxième menace la plus importante pour la biodiversité dans le monde, après la perte d’habitat.

La distinction entre la terre et l'eau n'est pas toujours évidente à faire pour les EEE. Au parc national de la Pointe-Pelée, en Ontario, les phragmites et les quenouilles envahissantes prennent le dessus sur le marais. Regardez comment Parcs Canada restaure l'habitat d'eau libre dans le marais afin d’aider les espèces indigènes à prospérer :

S’attaquer aux espèces envahissantes dans un habitat de marais rare

Transcription textuelle

[Vue aérienne du marais du parc national de la Pointe-Pelée][Logo de Parcs Canada]

[Andrew Laforet et Emma Burbidge s’adressent directement à la caméra]

[Texte] Le parc de la Pointe-Pelée fait partie du territoire traditionnel des Premières Nations de la Confédération des Trois Feux, composé des Ojibways, des Odawas et des Potowatomis.

Bonjour, je m’appelle Andrew et je suis le coordinateur de projet pour le projet de restauration du marais.

[Insigne d’identification] Andrew Laforet, gestionnaire, projet de restauration du marais, parc national de la Pointe-Pelée

[Insigne d’identification] Emma Burbidge, technicienne, conservation des ressources, parc national de la Pointe-Pelée

Bonjour, je m’appelle Emma, je suis une technicienne de la conservation des ressources qui travaille sur le projet, et je conduirais aussi de la machinerie dans le marais.

[Trois employés de Parcs Canada montent à bord d’un petit bateau et se préparent à naviguer dans le marais]

Nous sommes dans le marais du parc national de la Pointe-Pelée, et nous sommes sur le point de commencer notre restauration pour aujourd’hui.

L’objectif du projet est de créer de nouveaux habitats ouverts et d’eau de bordure ici, dans le marais, et d’éliminer des espèces envahissantes. Donc, si nous sommes prêts, allons-y!

[Titre] Notes de terrain : S’attaquer aux espèces envahissantes dans un habitat de marais rare, parc national de la Pointe-Pelée

[Des employés de Parcs Canada pilotent le bateau dans le marais]

[Andrew s’adresse directement à la caméra]

Le marais du parc national de la Pointe-Pelée est un habitat extrêmement important parce qu’il s’agit de l’un des derniers dans la région des Grands Lacs, l’un des plus vastes qui subsistent dans le sud-ouest de l’Ontario,

[Texte] Un des plus vastes milieux habitats humides qui subsistent dans le sud-ouest de l’Ontario

[Texte] Halte migratoire importante pour des oiseaux migratoires

[Texte] Abrite 19 espèces en péril

[Texte] Milieu humide d’importance internationale

Il s’agit d’une importante halte migratoire pour des oiseaux migratoires, l’endroit accueille pas moins de 19 espèces en péril, et c’est un milieu humide d’importance internationale.

[La caméra montre une vue panoramique d’une grande étendue de quenouilles et de roseaux communs envahissants]

[Texte] Depuis les années 1950, l’habitat en eau libre dans le marais a été réduit de 10 pour cent, ou 100 hectares, en raison de l’empiètement d’espèces envahissantes.

[Texte] La quenouille et le roseau commun envahissants sont les espèces qui posent la plus grande menace à la diversité de l’habitat du marais au parc national de la Pointe-Pelée.

[Andrew, debout devant une touffe de quenouilles et de roseaux communs envahissants, s’adresse directement à la caméra]

Les espèces envahissantes posent un problème dans le marais du parc national de la Pointe-Pelée parce qu’ils forment une monoculture dense, comme celle que vous voyez derrière moi, où rien d’autre ne peut pousser,

aucun animal ne peut y circuler. Vous pouvez imaginer que pour une tortue qui se déplace vers son lieu de nidification, ça peut être très difficile de se déplacer d’un lieu à l’autre.

[La caméra montre une vue panoramique d’une touffe de roseaux communs envahissants qui permet de voir à quel point les plantes sont proches les unes des autres]

Très peu de plantes sont capables de pousser ici.

[Une vue aérienne montre des machines qui nettoie avec soin une voie à travers les plantes envahissantes, permettant aux espèces de se déplacer plus facilement dans le marais]

Très peu de plantes sont capables de pousser ici.

[Texte] De la machinerie spécialisée est utilisée par le personnel du parc de la Pointe-Pelée pour couper des voies à travers la dense végétation des quenouilles envahissantes.

[Emma s’adresse directement à la caméra tandis que d’autres employés de Parcs Canada travaillent parmi les quenouilles derrière elle]

Maintenant que nous sommes dans la zone de gestion, sur le tapis de quenouilles, la prochaine étape est de mettre notre canot et notre kayak à l’eau, et d’envoyer une équipe pour faire du repérage

[Du personnel de Parcs Canada pataugent dans la boue et dans l’eau afin de repérer des espèces qui ont besoin d’être déplacées pour des raisons de sécurité avant le début du travail avec la machinerie]

dans la zone dans laquelle nous planifions travailler, avant que la machinerie ne s’active. Ils tentent de repérer la présence de toute espèce de plante, d’animal ou d’escargot

et ils vont identifier une route où les machines iront.

[Insigne d’identification] Cara Braun, étudiante, conservation des ressources, parc national de la Pointe-Pelée

[Cara tient un bac en plastique qui contient un serpent d’eau qui a été retiré de la zone de gestion]

Tandis que nous faisions nos relevés ce matin, nous avons trouvé dans la zone de gestion ce serpent d’eau qui devait être déplacé. Nous l’avons donc capturé

et nous allons le relâcher à l’extérieur de la zone où nous travaillons.

[Cara relâche le serpent dans l’eau et il s’éloigne en nageant]

[A Parks Canada team member ties an orange flag to a cattail to mark a designated cutting area for the machinery]

[Un membre de l’équipe Parcs Canada attache un drapeau orange à une quenouille pour identifier une aire de coupe pour la machinerie]

[Texte] Une fois que l’équipe a fait le relevé de la zone pour localiser la faune devant être déplacée, ils attachent des drapeaux biodégradables pour identifier où la machinerie peut couper.

[Un employé de Parcs Canada démarre la machine pour couper dans le marais]

[Andrew s’adresse à la caméra tandis que la machine Swamp Devil coupe dans les tapis de quenouilles derrière lui]

Nous sommes donc dans le marais du parc de la Pointe-Pelée, debout sur des tapis de quenouilles, et le processus ici est de créer un nouvel habitat en eau libre en y coupant des espaces

en utilisant la machine derrière moi, qu’on appelle Swamp Devil. C’est une grosse machine pour couper la végétation et elle peut couper à travers les tapis de quenouilles et créer de l’eau libre.

[Emma est debout sur la machine d’abattage de mauvaises herbes, ramassant des restes de débris qui ont été coupés dans les tapis de quenouilles]

Emma ici, sur la faucheuse de mauvaises herbes, ramasse tout débris qui reste. Ensuite, elle place les débris sur les tapis, en tas que nous pouvons vérifier.

[La faucheuse de mauvaises herbes crée des piles de quenouilles boueuses le long du marais nettoyé]

[Insigne d’identification] Maddie Peters, étudiante, conservation des ressources, parc national de la Pointe-Pelée

[Maddie, debout devant une pile de quenouilles, s’adresse directement à la caméra.]

Après que tous les tapis de quenouilles ont été recueillis, ils sont empilés, et nous allons passer au travers et prendre des photos des piles, nous allons prendre

[Maddie prend une photo d’une pile de quenouilles en utilisant une caméra numérique]

[Maddie utilise un GPS pour déterminer l’emplacement exact de la pile de quenouilles]

[Maddie cherche parmi la pile de quenouilles boueuses à la recherche d’animaux ayant besoin d’être déplacés]

les coordonnées GPS de la pile, nous allons mesurer les piles : leur hauteur, longueur et largeur,

ensuite nous cherchons à travers la pile et vérifions pour nous assurer qu’il n’y a pas d’animaux qui ont besoin d’être déplacés.

[Emma s’adresse à la caméra et Maddie est à ses côtés]

Donc, Maddie et moi avons deux emplois. La collecte de données dans le canot, ce dont je me suis occupée aujourd’hui, et la vérification des piles, ce dont Maddie s’est chargée, et en nous regardant,

vous pouvez facilement constater qu’il y a une légère différence en termes de propreté.

[La caméra se déplace vers le bas pour révéler que les pantalons de Maddie sont couverts de boue tandis que ceux d’Emma sont propres].

[Une vue aérienne du marais montre le Swamp Devil et la faucheuse de mauvaises herbes qui coupent et ramassent des quenouilles dans le marais]

[Emma pilote un bateau dans la voie d’eau nettoyée par la machinerie]

[Des employés de Parcs Canada retournent au quai, déchargent le bateau, et nettoient la boue après une longue journée de travail sur le terrain]

[Emma s’adresse directement à la caméra tandis que le reste de l’équipe est derrière elle sur le quai]

Ok, nous venons de terminer une journée sur le terrain, nous sommes de retour au quai et nous emballons tout. Nous allon faire un bref bilan et nous diriger vers

le centre d’accueil. Nous avons eu une très bonne journée, nous avons coupé une bonne quantité de tapis de quenouilles, nous avons passé du bon temps avec les machines, et maintenant nous sommes en route vers de bonnes douches.

[Texte] Parcs Canada, la Première Nation de Caldwell et la Première Nation de Walpole Island œuvrent ensemble pour conserver le patrimoine naturel du parc et son histoire traditionnelle.

[La caméra offre une vue panoramique d’une zone du marais qui a été nettoyée des quenouilles envahissantes] [Andrew s’adresse directement à la caméra]

Nous sommes de retour à la promenade du marais et je suis accompagné de Carrie Ann, qui est la coordonnatrice, culture et langue, de la Première Nation de Caldwell

Aujourd’hui, Carrie Ann va nous parler de cérémonies ainsi que de l’importance du marais du parc de la Pointe-Pelée.

[Insigne d’identification] Carrie Ann Peters, coordonnatrice, culture et langue, Première Nation de Caldwell

[Carrie, debout sur une promenade dans le marais, s’adresse directement à la caméra]

Bonjour! Miigwech de m’avoir invité sur la promenade du marais. Si vous regardez une carte, vous verrez toutes ces voies navigables sur la Terre Mère, et c’est un peu comme si vous

[Carrie Ann survole le marais du regard]

vous regardez et vous voyez ces veines. C’est le même système pour elle. Et nous reconnaissons l’eau parce qu’elle est vivante et elle a un esprit,

nous avons donc la responsabilité d’en prendre soin.

[Andrew et Emma s’adressent directement à la caméra]

Le projet s’inscrit dans le mandat de Parcs Canada en améliorant l’intégrité écologique de notre habitat de marais et en offrant aux visiteurs des occasions d’en apprendre sur le parc et de l’explorer.

[Des images d’un papillon, d’une grenouille, d’un poisson et d’un oiseau apparaissent à l’écran l’une à la suite de l’autre. Ce sont toutes des espèces qui tireront parti de cet habitat de marais nouvellement nettoyé]

En fin de compte, le but de ce projet est de voir la faune revenir dans les zones que nous gérons et de les voir s’épanouir à nouveau.

[Une fleur rose part au vent. Des hirondelles survolent un bateau de Parcs Canada qui se dirige vers le quai]

Nous sommes très emballés d’avoir déjà commencé à voir des signes d’amélioration. Dans des zones où nous avons retirer des roseaux communs envahissants, nous avons commencé à voir

des plantes indigènes, et des tortues et des oiseaux qui reviennent dans ces zones, et même où nous coupons des voies, nous avons commencé à voir des animaux qui utilisent les vasières comme habitat.

Merci d’avoir regardé la vidéo! Si jamais vous êtes au parc national de la Pointe-Pelée, gardez l’oeil ouvert pour notre équipe qui travaille ici, et pour tous les habitats que nous avons créés!

[Texte] L’équipe vise à créer 80 000 m² d’eau libre en coupant des voies et des étangs parmi le tapis de quenouilles envahissantes. Jusqu’à maintenant, le personnel du parc de la Pointe-Pelée a aussi retiré 11 865 m² de roseaux communs envahissants.

[Mot-symbole Parcs Canada]

Une fois qu’une espèce introduite s’est établie, elle peut continuer à se propager dans son nouvel environnement. L’introduction d’EEE peut nuire aux écosystèmes, aux espèces et aux personnes de nombreuses manières. Elles peuvent avoir des répercussions graves et souvent irréversibles sur les écosystèmes indigènes.

Les introductions d’EEE menacent la faune et la flore indigènes en :

- augmentant la prédation sur les espèces indigènes

- dégradant l’état de santé des espèces indigènes

- modifiant l’habitat

- augmentant la concurrence pour les ressources

- entraînant une hybridation par l’intermédiaire d’une reproduction avec des espèces indigènes

- aggravant les menaces pesant sur des espèces en péril

Parcs Canada doit maîtriser les EEE avant que l’intégrité écologique des écosystèmes indigènes ne soit perdue…

Sauvegarder les espèces sauvages

Parcs Canada protège depuis longtemps les espèces sauvages indigènes contre celles qui sont envahissantes. Pourtant, le nombre, la diversité et l’effet des EEE ne cessent d’augmenter. Les changements climatiques rendent la question encore plus complexe.

Des efforts sont en cours à l’échelle planétaire pour réduire de 50 % le rythme d’introduction et d’établissement des EEE d’ici à 2030. Nous protégeons les écosystèmes contre les EEE en collaborant avec de nombreux groupes, y compris :

- des nations et communautés autochtones

- des administrations municipales, provinciales et territoriales

- des universités et des établissements d’enseignement supérieur

- des organisations non gouvernementales

- le monde de l’entreprise

Ensemble, nous nous appuyons sur une série d’approches pour suivre, prévenir et contrôler les EEE dans les zones protégées administrées par Parcs Canada. Nous le faisons pour protéger les espèces indigènes, la biodiversité et les écosystèmes qui sont propres aux parcs nationaux.

Lisez 3 courtes histoires à propos de ce travail

Parc national et lieu historique national Kejimkujik

Forêts anciennes et insectes envahissants

Nouvelle-Écosse

.jpg)

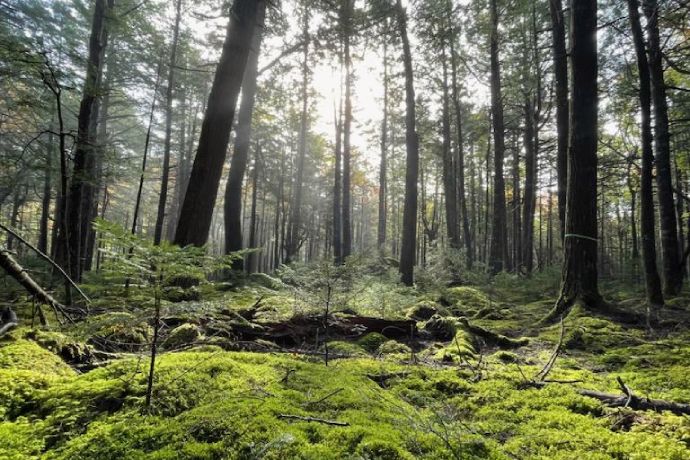

Le parc national et lieu historique national Kejimkujik est une zone protégée située au centre du paysage culturel mi’kmaq de Kespukwitk, l’un des sept districts traditionnels des Mi’kmaq. Se promener dans les forêts de pruches de Kejimkujik représente une expérience unique.

Les visiteurs sont souvent émerveillés par cette « cathédrale » d’arbres anciens. Leur couvert dense et plumeux donne naissance à une forêt fraîche et moussue.

Les pruches de l’Est peuvent vivre plus de 400 ans et constituent l’une des dernières forêts anciennes de Nouvelle-Écosse. Ces arbres anciens jouent un rôle essentiel dans l’écosystème forestier de Kejimkujik, car ils :

- contribuent à l’atténuation des effets des changements climatiques en refroidissant les cours d’eau

- fournissent un habitat à des espèces rares de lichens et d’oiseaux, entre autres, qui dépendent des forêts anciennes

- offrent un spectacle très apprécié et familier pour des générations de campeurs et de visiteurs

Jetez un œil sur cette vidéo pour en savoir plus sur la pruche de l’Est et son importance pour Kejimkujik :

Transcription textuelle

La pruche a toujours été un de mes arbres préférés parce qu’il s’agit d’une présence constante, fiable dans la forêt acadienne.En ce moment, en Nouvelle-Écosse, le puceron s’est d’abord établi dans le secteur de Yarmouth, et les arbres là-bas sont presque tous morts.

L’infestation a commencé il y a deux ans, mais nous avons l’occasion d’agir maintenant.

J’ai quand même un certain respect pour cette créature minuscule qui arrive très rapidement à vaincre un arbre aussi majestueux que la pruche. Il reste très peu de vieux peuplements.

Même dans le parc, il ne reste que quelques petits peuplements de forêt ancienne. Nous espérons donc pouvoir en protéger une partie.

Autant pour les premiers Mi'kmaq que pour les visiteurs actuels du parc, les forêts de pruches du Canada tissent des liens avec le passé et représentent un patrimoine écologique, culturel et historique que nous devons tout faire pour protéger.

Pour en savoir plus sur le puceron lanigère de la pruche et sur les travaux que nous menons pour protéger la pruche du Canada, visitez le: parcs.canada.ca/kejimkujik

Cependant, en 2018, le puceron lanigère de la pruche (PLP) a été détecté à Kejimkujik. Cet insecte exotique envahissant endommage et tue les pruches de l’Est. Les scientifiques prévoient que jusqu’à 80 % des pruches du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse mourront d’ici 2030 à cause du PLP.

Parcs Canada œuvre à la sauvegarde de l’écosystème forestier de Kejimkujik avec de nombreux groupes, comme :

- les organisations et les communautés mi’kmaq et Nuji kelo’toqatijik (gardiens de la terre)

- les gouvernements provinciaux

- l’Institut de recherche Mersey Tobeatic

- les établissements universitaires

- les Amis de Keji et les bénévoles

Parcs Canada a adopté une approche de gestion active pour répondre à cette nouvelle menace. À ce jour, les mesures de conservation comprennent :

- une sylviculture réparatrice pour couper les pruches faibles et endommagées et permettre à plus de lumière d’atteindre le tapis forestier

- la culture de « forêt de l’avenir » avec des bénévoles en plantant des espèces diverses pour une forêt acadienne plus résiliente

- l’abandon sur place d’une partie des arbres abattus pour contribuer à la santé des sols et des jeunes plants

- le lancement d’un projet pilote consistant à injecter des insecticides chimiques directement dans les arbres prioritaires des vieux peuplements et des zones importantes pour les visiteurs

- la mise en place d’une interdiction du bois de chauffage provenant de l’extérieur du parc afin de prévenir la propagation du PLP et d’autres insectes envahissants

Protéger l'héritage de la pruche de Kejimkujik

Sélectionnez les images à agrandir

Parcs Canada et ses partenaires travaillent pour restaurer l’intégrité écologique de Kejimkujik et laisser un héritage aux générations futures.

Parc national des Lacs-Waterton

Papillons menacés et plantes envahissantes

Alberta

Les prairies du parc national des Lacs-Waterton constituent le seul habitat essentiel du porte-queue demi-lune en Alberta. La présence du porte-queue demi-lune est le signe d’un écosystème sain, tout comme les nombreuses autres espèces de papillons dans les lacs Waterton. Les papillons sont des pollinisateurs et des insectes proies essentiels. Ils contribuent à la pollinisation des célèbres fleurs sauvages qui font chavirer le cœur de nombreux visiteurs chaque année.

Pourtant, la centaurée maculée, une plante envahissante, supplante les fleurs sauvages indigènes, comme le lupin soyeux et le lupin argenté. Or, le porte-queue demi-lune dépend de ces fleurs pour se reproduire.

Découvrez comment Parcs Canada et le zoo de Calgary aident le porte-queue demi-lune au sein du parc national des Lacs-Waterton :

Transcription textuelle

SOS! Le porte-queue demi-lune est en détresse!Le porte-queue demi-lune et son habitat sont protégés en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

En Alberta, le parc national des Lacs-Waterton est le seul endroit où ce papillon existe.

Il vit sur une prairie sujette aux inondations connue sous le nom de cône de Blakiston.

La zone est menacée par des perturbations naturelles et des plantes envahissantes.

Parcs Canada et le zoo de Calgary unissent leurs efforts.

Pour protéger et restaurer la population de porte-queue demi-lune, des équipes emploient la surveillance, la restauration de l’habitat et la recherche pour comprendre le cycle de vie du papillon.

Ces méthodes de recherche jouent un rôle crucial dans sa survie.

Le porte-queue demi-lune dépend de certaines des plus belles fleurs sauvages du parc.

Il compte sur des plantes indigènes telles que le lupin pour se nourrir et pour trouver un endroit sûr où se reproduire.

Le porte-queue demi-lune est important pour l’écosystème.

À la fois comme espèce proie et comme pollinisateur.

Les papillons sont des indicateurs importants d’un habitat sain.

Ce sont des insectes magnifiques et fascinants à observer.

Chaque été, Parcs Canada raconte l’histoire du porte-queue demi-lune aux visiteurs.

En restant sur les sentiers, en évitant de piétiner les plantes.

Et en nettoyant les équipements tels que les bottes et les vélos pour éviter la propagation des plantes envahissantes.

Vous contribuez à protéger le porte-queue demi-lune!

Un merci tout spécial au zoo de Calgary pour leur collaboration et les séquences vidéo.

Aimez. Commentez. Partagez.

pc.gc.ca/parcsencoulisse

Parcs Canada élimine les herbes envahissantes aux lacs Waterton afin de prévenir leur propagation. Le personnel responsable de la conservation remet également en état les prairies menacées afin d’aider les espèces de graminées indigènes à se rétablir. Ces travaux comprennent le traitement des parcelles d’herbes envahissantes à l’aide d’herbicides et de brûlages dirigés, ainsi que la transplantation de graminées de prairie indigènes.

Parcs nationaux des montagnes

Arbres en voie de disparition et champignons envahissants

Alberta et Colombie-Britannique

Le pin à écorce blanche et le Cassenoix d’Amérique, deux espèces en voie de disparition, partagent une amitié mutuelle. Ces deux espèces ont évolué en étroite collaboration et dépendent l’une de l’autre pour leur survie.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur ce lien unique :

Transcription textuelle

Le Cassenoix remplit sa poche sublinguale de graines.L’oiseau enfouit ensuite les graines pour s’en nourrir en hiver.

Il oublie environ la moitié des graines, qui peuvent ainsi germer et devenir des semis.

Le rétablissement du pin à écorce blanche est un lent processus.

Les arbrisseaux mettent 80-100 ans à accéder à la maturité et à produire des graines.

Aimez. Commentez. Partagez.

pc.gc.ca/parcsencoulisse

Le bec du Cassenoix d’Amérique est spécialement conçu pour ouvrir les cônes du pin à écorce blanche et en extraire les graines nutritives. Le Cassenoix d’Amérique aide à son tour le pin à écorce blanche à se propager et à faire pousser de nouveaux plants.

Le pin à écorce blanche est une espèce d’arbre clé de voûte et qui vit longtemps, présente dans les parcs nationaux des montagnes. C’est une espèce pionnière qui aide les autres communautés végétales, animales et des sols à prospérer. Pourtant, cet arbre est menacé d’extinction à cause d’un champignon envahissant, la rouille vésiculeuse du pin blanc. Ce champignon peut tuer un grand nombre d’arbres.

Pour sauver le pin à écorce blanche et restaurer cet important écosystème, Parcs Canada :

- surveille attentivement l’invasion de la rouille vésiculeuse du pin blanc

- utilise la science des semences et la collecte de semences par une technique nécessitant d’installer des « cages » autour des cônes

- s’associe à des pépiniéristes pour cultiver une nouvelle génération d’arbres résistants à la rouille vésiculeuse

- remet en état le peuplement de pin à écorce blanche pour que la forêt redevienne autosuffisante

- applique des pratiques de conservation à l’échelle du paysage par l’intermédiaire de brûlages dirigés

- sensibilise les visiteurs

.jpg)

Le personnel responsable de la conservation et les bénévoles ont planté des milliers de semis de pin à écorce blanche et de pin flexible dans le parc national des Lacs-Waterton.

Nous avons bon espoir dans le fait de garder une attitude positive par rapport à ce que nous faisons.

Regardez comment ce travail se déroule dans les parcs nationaux des montagnes :

Transcription textuelle

[Brenda] Quelques pins à écorce blanche des Rocheuses canadiennes ont atteint l’âge d’environ 1 000 ans.Ces arbres ont été témoins d’un nombre incroyable de changements dans le monde depuis l’époque où ils étaient des semis comme ceux que nous plantons.

Tous les parcs des montagnes, c’est-à-dire les parcs des Lacs-Waterton, du Mont-Revelstoke et des Glaciers et les parcs Kootenay, Yoho, Banff et Jasper.

Nous travaillons tous ensemble. Nous comptons les uns sur les autres pour rétablir ensemble le pin à écorce blanche et le pin flexible.

Le pin à écorce blanche est une espèce pionnière. Sur les parcelles qu’il colonise,il crée souvent de petits îlots d’arbres, qui permettent à d’autres espèces de s’établir à sa suite.

[Allison] Ce que j’aime le plus du pin à écorce blanche, c’est que le cassenoix d’Amérique est presque entièrement responsable de sa régénération.

[Hilary] J’adore le fait qu’il arrive à pousser dans ces secteurs hostiles et exposés aux intempéries, qu’il soit si résilient et qu’il vive pendant des centaines d’années.

[Genoa] Un jour, nous avons découvert un pin flexible qui poussait tout droit dans une falaise. Il survit, et il prospère!

[Rebecca] Ces arbres jouent un rôle absolument crucial chez les communautés végétales,les communautés animales, les communautés e sol – et probablement d’autres communautés que nous ne connaissons pas encore. [Rire] et probablement d’autres communautés que nous ne connaissons pas encore.

[Brenda] Le cassenoix d’Amérique et le pin à écorce blanche ont une relation très importante, qui porte le nom de mutualisme.

C’est très rare, dans la nature, de voir deux espèces qui dépendent l’une de l’autre pour leur survie. Les cônes ne peuvent pas s’ouvrir tout seuls.

Le cassenoix a un bec spécialisé qui lui permet de les ouvrir.

Ensuite, il s’envole vers différentes parties de la forêt, où il dépose les graines. Des mois plus tard, il revient et trouve l’endroitexact où il a caché les graines et les extrait du sol pour les manger. Celles qu’il ne mange pas deviennent des semis de pin à écorce blanche.

Elles ont évolué ensemble, ces deux espèces,pendant des dizaines de milliers d’années.

[Allison] Alors, on peut voir cette branche en forme de fuseau. Il y a beaucoup de renflements, de l’écorce rugueuse, et on voit un peu de rouille inactive qui a suinté. Et là, cette partie de la branche est complètement morte.

[Brenda] Ces arbres n’ont pas évolué avec la rouille vésiculeuse du pin blanc, et c’est essentiellement pour cette raison que cet arbre est devenu une espèce en voie de disparition.

Ce champignon a été introduit au début du XXe siècle, et l’arbre n’a tout simplement pas les défenses nécessaires pour lutter contre la maladie.

Nous nous faisons du souci pour ces grandes forêts fantômes.

Si ce sont des forêts fantômes, il n’y a peut-être pas assez de pins à écorce blanche pour attirer des cassenoix, et, sans cassenoix, il n’y a pas d’avenir.

Nous grimpons aux arbres au début de l’été, et nous plaçons des cages sur les cônes.

Quand les cônes arrivent à maturité, les oiseaux et les écureuils ne peuvent pas les manger.

À la fin septembre, nous grimpons de nouveau aux arbres pour prélever les cônes. Une fois que les cônes ont séché, nous en extrayons les graines.

Nous les envoyons à une pépinière, qui les fait germer et prend soin des semis pendant deux ans.

Nous voulons planter assez d’arbres à une densité suffisante pour que, dans 80 ans, nous ayons une forêt d’arbres producteurs de cônes qui attireront des cassenoix d’Amérique. Et ces oiseaux continueront d’assurer la survie de ces peuplements. C’est de cette manière que nous rétablirons des peuplements autosuffisants de pins à écorce blanche.

C’est l’espoir qui nous motive à conserver une attitude positive à propos du travail que nous faisons. Personne d’entre nous ne sera encore vivant pour savoir si nos efforts auront porté leurs fruits.

Étranges rencontres

Le personnel a trouvé des EEE dans la plupart des parcs nationaux. Les EEE peuvent pénétrer dans une zone protégée de plusieurs manières, certaines plus évidentes que d’autres. Les vecteurs les plus courants peuvent être :

- les gens, y compris par l’intermédiaire de leurs chaussures, de leurs vêtements, de leurs animaux de compagnie, de leurs voitures, de leurs véhicules tout-terrain, de leurs bateaux, ainsi que des déplacements sur les routes et les sentiers

- la faune, le vent ou l’eau, une fois les EEE introduites dans une zone

Les vecteurs les moins évidents sont les matières de la terre importées, les mélanges de semences, le bétail et les aliments pour animaux. Toutes ces voies de pénétration possibles dans les zones protégées rendent la prévention et le contrôle des EEE difficile et coûteux.

D’un point de vue plus positif—le fait de savoir comment les EEE peuvent pénétrer dans une zone protégée aide à protéger les espèces sauvages et les écosystèmes indigènes.

Définir les priorités et passer à l’action

Parfois, contrôler toutes les espèces envahissantes dans une zone protégée n’est tout simplement pas faisable. Souvent, le personnel doit déterminer les populations d’EEE qui représentent la plus grande menace. Les scientifiques de Parcs Canada s’appuient sur les meilleures études et données disponibles pour hiérarchiser leurs mesures de conservation en fonction :

- de la taille de la population des EEE

- des répercussions sur les espèces et les écosystèmes indigènes

- de la vulnérabilité de la zone à risque

- de l’étendue de la propagation sur l’ensemble du site

- de la source et de la probabilité de propagation

Détecter les EEE et prévenir leur propagation

La détection précoce d’une EEE peut s’avérer difficile. Les scientifiques spécialisés dans la conservation, en collaboration avec des partenaires, surveillent stratégiquement les EEE nouvelles et existantes dans les zones protégées à l’aide de différents outils :

- les relevés terrestres

- les caméras de surveillance de la faune

- l’imagerie aérienne, les survols et les vols de drones

- les formules de calcul de la menace relative

- les observations des visiteurs

Parcs Canada s’efforce de contenir toute population ou toute source d’EEE dès lors qu’elle a été désignée comme une menace. Pour empêcher la propagation des EEE, le personnel scientifique cible la source de la propagation et protège les zones où elles pourraient se disséminer. Parcs Canada incite également les visiteurs à prendre des mesures pour aider à ralentir la propagation des EEE.

Contrôler les populations d’EEE

Une fois qu’une EEE s’est établie, il peut s’avérer très difficile de l’éliminer. Parcs Canada accorde une grande importance aux actions les ciblant. Les mesures de conservation doivent atténuer les effets supplémentaires sur la biodiversité et les écosystèmes. Cela exige une mobilisation continue et à long terme.

Parcs Canada s’appuie sur la science et les connaissances autochtones pour déterminer les méthodes les plus sûres et les plus efficaces pour lutter contre les EEE dans les zones perturbées par l’introduction de celles-ci. Parcs Canada élabore des plans de gestion de lutte antiparasitaire intégrés qui peuvent inclure une combinaison :

- de mesures de lutte mécanique (p. ex. le fauchage, l’arrachage, le piégeage)

- de mesures de lutte chimique (p. ex., les herbicides, les pesticides)

- de brûlages dirigés

- de mesures de lutte biologique avec des organismes introduits

- d’activités de restauration, comme la plantation ou la réintroduction d’espèces indigènes, afin de rétablir l’équilibre des écosystèmes

Le personnel responsable de la conservation du parc national de Fundy aide à prévenir la repousse de la renouée du Japon envahissante de plusieurs façons. Il s’agit notamment de la protéger de la lumière du soleil et d’arracher la plante lorsqu’il n’est pas possible de la couvrir. Cette méthode épuise l’énergie des plantes au fil du temps tout en évitant l’utilisation d’herbicides. Le personnel responsable de la conservation du parc national Elk Island collabore avec la province de l’Alberta pour piéger les cochons sauvages envahissants qui sont à l’origine de dégâts considérables.

Restaurer les écosystèmes après une invasion

Les scientifiques de Parcs Canada restaurent les écosystèmes et les espèces qui ont subi les nuisances liées à l’introduction d’EEE. Le personnel responsable de la conservation du parc national des Prairies restaure l’habitat indigène essentiel du Tétras des armoises en le débarrassant de l’agropyre à crête et du brome inerme, deux graminées envahissantes. Avant d’ensemencer six espèces de graminées indigènes différentes, le personnel enlève l’agropyre à crête du champ et toutes les graines qui pourraient rester dans le sol.

Le personnel scientifique de la réserve de parc national des îles-Gulf collabore avec les Premières Nations Salish de la côte pour restaurer l’écosystème du chêne de Garry en le débarrassant des plantes envahissantes, comme le genêt à balais. Des efforts sont également en cours avec les Premières Nations et les partenaires pour restaurer l’écosystème du Douglas taxifolié en le débarrassant des cerfs et des plantes envahissantes, notamment le genêt à balais.

Preuves d’amour envers la biodiversité indigène — ce que vous pouvez faire

Les espèces exotiques envahissantes peuvent donner l’impression d’être un problème redoutable en matière de prévention et de contrôle. Pourtant, des moyens existent pour contribuer à ralentir et à prévenir leur propagation!

- N’introduisez pas de bois de chauffage provenant de l’extérieur dans les parcs nationaux afin d’éviter la propagation des EEE, comme l’agrile du frêne et le puceron lanigère de la pruche

- Ne laissez pas les espèces envahissantes suivre vos traces! Jouez. Nettoyez. Partez!

- Retirez les morceaux de plantes et la boue de vos bottes, de vos vêtements et de vos animaux domestiques

- Nettoyez votre matériel avant d’entrer dans le parc national ou de le quitter

- Signalez les plantes non indigènes à l’aide de l’application iNaturalist

- Faites preuve de responsabilité en tant que jardinier. Apprenez quelles espèces végétales sont envahissantes dans votre région et trouvez des solutions de rechange. Recherchez auprès du Conseil des espèces envahissantes de votre région d’autres façons d’aide, comme le guide « Choisis-moi plutôt » en Colombie-Britannique et en Alberta (en anglais seulement)

- Participez bénévolement à la lutte contre les espèces envahissantes. Apprenez à connaître la biodiversité indigène de votre région et tombez amoureux d’elle!

- Parlez à vos amis et à votre famille des EEE et de l’aide qu’ils peuvent apporter

Liens connexes

- Date de modification :